【2月25日】シンポジウム「デーノタメ遺跡が拓く 縄文の世界(1)」前編

![]() (市民リポーター)大嶋佐知さん

(市民リポーター)大嶋佐知さん

市民リポーターの大嶋佐知です。

平成29年2月25日(土曜日)、北本市文化センターホールにて、シンポジウム『デーノタメ遺跡が拓く 縄文の世界(1)』が開催されました。

当日は文化センターホールの定員を超える800人余りの参加者が、縄文時代から現代へ受け継がれた地元のタイムカプセルに大興奮の一日となりました!

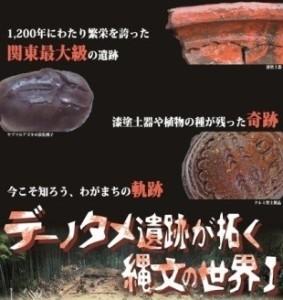

『北本市下石戸下地内に所在するデーノタメ遺跡は、1,200年にわたって営まれた縄文時代中期から後期(約5,000年前~3,800年前)の集落遺跡で、特に中期の環状集落は関東最大級と言われています。

集落の下の低地部には、当時の人々が利用した水辺空間が良好に残っており、集落と水辺がセットで残されている遺跡は全国でも稀です。

低地部からは、通常の遺跡では残らない漆を塗った土器や植物の実・種、木材、昆虫遺体などが豊富に出土しており、当時の周辺環境や植物の利用方法の復元・解明が期待されています。』(シンポジウムパンフレットより抜粋)

デーノタメ遺跡は昭和44年ごろ、当時の北本町内で実施された埋蔵文化財包蔵地の分布調査において発見された遺跡ですので、まだまだ多くの謎を秘めた未知なる‘歴史の玉手箱’といったところでしょうか。

ところで、デーノタメ遺跡の謎といえば…。

「そもそも‘デーノタメ’ってなんぞや?」という疑問が浮かびます。

もともと遺跡の低地部には「デーノタメ(地元ではデイノタメとも)」と呼称される湧水起源の溜池が存在していました。デーノタメ遺跡はこの「デーノタメ」の周囲に展開しており、遺跡におけるデーノタメの重要性にちなんで溜池の呼称を遺跡名としたそうです。

「湧水=出水(地元の言葉でデイ)の溜池」で「デーノタメ」ではないか、という説が有力。

現在までの調査経過は、平成12~20年度に行われた第1次~第4次発掘調査、および平成28年度までの内容確認調査となっていて、平成29年度中にもさらに調査が進む見込みとのこと。

今回のシンポジウムは、まさにこのタイミングで、デーノタメ遺跡のもつ価値や魅力そして将来について、市民に広く知ってもらおうと企画されたものです。

遺跡のあるまちの住人としてどのように将来を考えるか、そのきっかけとなるようなシンポジウムだったと思います。

基調報告 「デーノタメ遺跡の発掘調査成果について」

北本市教育委員会文化財保護課 齊藤成元

明治大学文学部教授 阿部芳郎

報告1 「漆が語る縄文時代の工芸技術」

明治大学名誉教授 宮腰哲雄

報告2 「植物の栽培管理からみたデーノタメ遺跡」

森林総合研究所 能城修一

報告3 「デーノタメ遺跡の保存と活用のイメージ」

株式会社歴史環境計画研究所 秋山邦雄

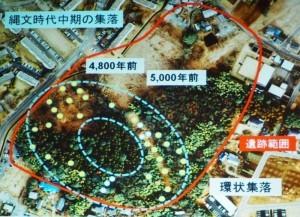

縄文時代中期の環状集落

集落は中央に広場を設け、そこを取り囲むようにドーナツ型に住居が配置されています。デーノタメ遺跡ではこの環状集落がほぼ完全な形で残されていて、その規模は長径210m、短径140メートルの関東最大級。

調査で確認された住居跡の数は39軒で、中期のムラ全体では200軒以上であると想定されています。縄文中期後葉の一時期、集落が縮小傾向に…。

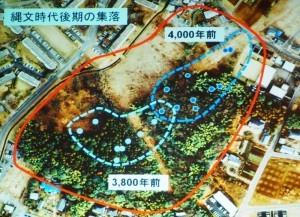

縄文後期の集落は規模が大きくなって出現しました。

後期は環状集落の形態ではないのですね、時代によって流行の住宅スタイルがあるのでしょうか?

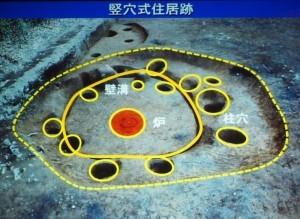

縄文中期の竪穴式住居跡

平面が円形や楕円形を呈し、床面中央部に炉を設け、屋根を支える柱を設置するため柱穴を六角形に配する半地下式構造。

住居跡を中心に大量の遺物が出土。

出土した炉体土器(炉に据えられていた土器)も展示されていました。

模様も様々でアート感があります!

漆塗土器

低湿地の調査で出土した土器のうち特徴的なものが漆塗土器。大半は黒漆を下地とし、赤漆でモチーフを描いています。隆帯に赤漆で文様を際立たせたものや平滑な器面に赤漆で大胆なモチーフを描出するものがあるとのことです。

写真の漆塗土器は紫外線に弱いとのことで暗室の中、水中に浸されて展示されていました。

黒と赤の漆塗りのモチーフを使って、北本カラーの工芸品など作られたら素敵かも!

はるか昔に、人々が住居を構え、集落をつくり、狩りをし、煮炊きをし、種をまき、林を育て、そして美しい彩色をほどこした工芸品を身の回りで用いていた!

…なんだか縄文世界がより身近になったような気がします(笑)

そんな縄文時代の人たちが「ここだ!」と選んで住み着いた場所が北本市だったことにも、何か意味がありそうですよね。

それは…やっぱり地理的環境が良かったということ?

大宮台地の北部に位置する北本市は、大宮台地において最も標高が高く、また起伏に富んだ地形となっていますよね。

台地の北西は広大な低湿地が広がり、湧水による豊かな水環境という立地も特徴だということ。

標高が高く堅固な地盤、そして十分な水資源。北本は古代から‘暮らしやすいムラ’だった、っていうことですよね~!!

「デーノタメ遺跡」という名前は耳にしたことはあるけどよくわからない、という市民も多いと思います。

ですが、歴史専門家の中ではデーノタメ遺跡って、とってもホットで最も注目されている遺跡なのだそうですよ!

後編に続きます。

更新日:2021年03月31日