実体験から『学ぶ』、在りし日の真実 ~北本在住市民が語る”戦争体験記”~

終戦から80年。風化しつつある戦争の歴史を、忘れないために。

広報きたもと 令和7年8月号特集 終戦80年 平和を『伝える』『学ぶ』『考える』。

上記特集の編集にあたり、北本市在住の人から、戦中戦後当時の体験談を募集し、寄稿いただいた内容を厳選・抜粋し、掲載をさせていただきました。

この度、頂戴した戦争体験記は、どれも当時の状況を緻密に再現されたものばかり。戦争の惨禍を追体験し、過去の反省と、これからの未来における恒久的平和の継続の重要性を理解することにおいて、非常に貴重な内容であることから、いずれの戦争体験記においても、当ページにて全文公開とする運びとさせていただきました。

体験記を寄稿してくださった皆様におかれましては、当時の悲惨な記憶を思い出す苦しさや辛さを乗り越えて筆を執り、想いのこもった文章をくださいましたことを、この場をお借りして感謝申し上げます。

これらの戦争体験記が、皆様の心に世界平和を願う気持ちを醸成する一助になれば幸いです。

目次

#Case.01 戦地での体験 『フィリピン・ネグロス島戦記』

#Case.02 本土での体験 『静岡大空襲 ~燃え落ちた母校~』

#Case.03 県内での体験 『熊谷空襲体験記』

#Case.04 満洲での体験『神様の愛に支えられて』◀ 8/13 追加

Case.01 戦地での体験 『フィリピン・ネグロス島戦記』

寄稿者:永野 弘之 さん (北本市古市場在住・102歳)

出兵

招集令状が届き、当初入隊したのが福岡県の大刀洗陸軍第百飛行部隊だった。

この部隊で2ヶ月位過ごした頃、選抜され群馬県太田市の中島飛行機太田製作所に「応援制作」の形で異動、第三独立整備隊に配属され、各方面から集まった者達の総数約190名と共に飛行機の整備担当となった。

その後2ヶ月足らずで、戦地へ赴くことに。

当時21歳であった昭和19年7月、門司港から出港した船団の行く先は、ただ「南方」とだけしか聞かされていなかった。多くの部隊が乗り込み、総数何千人もの兵隊が船倉に荷物同然の様に詰め込まれた。頭と足が互い違いになる様にして寝た。

午前午後の教育時間は、軍人勅諭・戦陣訓等の朗読暗記。船上での上官の訓示などは話に力もこもり、説得力もあった。甲板では軍歌を声の限り高らかに太平洋に向かって歌う。我々は意気軒高そのものだった。

数日後、号令演習・軍歌演習が中止に。敵の潜水艦は音波探知機とやらで海原に広がる音声をキャッチし、我々船団の所在が分かるらしい。ということは、そこはもはや安全な日本海域はなく、警戒海域に入ったということだろう。

一気に緊張が全身に伝わる。

船団の内訳は、我々が整備担当する最新鋭のエンジン『ハ45 "誉"』が搭載された新鋭飛行機が収納されている空母一隻と、巡洋艦一隻、駆逐艦三隻、そして我々が乗っている『安芸丸』と聞く船。しかし、果たして駆逐艦三隻程度でこの船団を守れるのだろうか?空母を守るのに精一杯ではないだろうか。

参考:ハ45『誉 (ほまれ)』

中島飛行機(現 株式会社SUBARUの前身)が最後に量産した、レシプロ航空機用超高性能エンジン。

・大日本帝国陸軍最優秀機と称される『四式戦闘機 キ84 通称"疾風(はやて)"』

・陸軍機の疾風と並び大日本帝国海軍最優秀と称される戦闘機『紫電改(しでんかい)』

・爆撃機と攻撃機を兼ねることが可能な多任務艦上攻撃機『流星(りゅうせい)』

・日本海軍唯一の双発式陸上爆撃機『銀河(ぎんが)』

・米軍戦闘機F6F(ヘルキャット)を振り切った「我二追イツク敵機無シ」の電文で有名な艦上偵察機『彩雲(さいうん)』

・零戦を設計した堀越 二郎 氏が零戦の後継機として設計に携わった艦上戦闘機『烈風(れっぷう)』

等、第二次世界大戦後期に開発された多くの優秀な機体に採用・搭載された。

【終戦直後に撮影された四式戦闘機"疾風"】

バシー海峡での恐怖

途中、台湾に一時停泊した。当時、台湾は日本の統治下で物資輸送や海軍基地としての拠点だった。台湾の海岸線沿いにヤシ林が伸びている。水平線に沈む夕日が美しい。ここで初めて、我々の行先はフィリピンらしいとの噂が流れてきた。

台湾を離れてしばらくすると、船が大きく揺れ始めた。ここバシー海峡は潮の流れも速く波が荒い場所だ。さらに激しい雨風が…。この地域特有のハリケーンにも遭遇したらしく、ほとんどの兵隊が船酔いに苦しめられた。

突然、甲板・船倉の中を非常警報が断続的に響き渡った。たった今まで虫の息の如く這いつくばっていた兵達が、一斉に雷にでも打たれたように飛び起き、一か所の狭い梯子を我先にと甲板へと殺到する。常に用心の為に携帯しているカボック(浮き袋)を背負っている者もいれば、カボックと背のう(自分用のリュック)を一緒にくくっている者は荷物が大きくなって、狭い通路をスムーズに進めず焦ってパニック状態だ。

自分が階段を駆け上がるとき、船が異様なきしみ音をたてた。手すりを握っていたが、外れそうになる程強い遠心力を感じた。急旋回しているのだ。どうやら敵の潜水艦の攻撃に遭ったらしい。海上を見ると、斜め横方向彼方から荒れ狂い波を確実にかき分けて水疱を一直線に立てながらこちらに向かってくる。魚雷だ!

船が悲鳴にも似た軋みを立てて、急旋回する。船が折れるのではないかと思われる程の旋回で体がなぎ倒されそうだ。

ところが、悪天候で敵は的確に攻撃できなかったらしく、それ以上追撃してこなかった。我々はハリケーンのおかげで、難を逃れることができた。

参考:バシー海峡

中華民国台湾島南東に隣接する小蘭島と、フィリピン領バタン諸島(バシー諸島)最北のマヴディス島との間にある、南シナ海と太平洋(フィリピン海)を繋ぐ幅約150kmの海峡。

第二次世界大戦時、石油輸送船団やフィリピンへの増援輸送船団など、日本の重要輸送船団が航行しており、敵潜水艦部隊の格好の作戦場と見なされたことから、多くの艦艇や輸送船がここで撃沈された。

この海峡で民間人含め約10万人が亡くなったと言われており、そのため『魔の海峡』『輸送船の墓場』という通称で知られている。

マニラ・セブ島に一時停泊

やがて、すでに日本が占領していたフィリピンのマニラに着いた。土を踏むのは何日ぶりだろう。一時間もするとあの激しかった船酔いから開放された。バシー海峡でのハリケーンとの遭遇、そのおかげで敵潜水艦の攻撃を逃れられたこと、今生きていることの喜びを、皆で分かち合った。

マニラ港一帯は、日本軍の爆撃や戦闘の跡、建物の半壊・崩壊、瓦礫がいたる所に山積みになっていた。大通りから路地に入ると、原住民がアンペラ(竹で編んだ敷物)を敷き、その上に日用品・果物・食料品・タバコ等を拡げて売っている。商人が下から上目遣いで、我々にあいそ笑いを送っていた。

背のうの中を久しぶりに開けてゴールデンバットを出してみて驚いた。紙に斑点が出てカビている。思えばあの地下倉の様なムシムシする場所、背のうの中はカビて当然だ。試しにタバコを一本、火をつけて吸ってみたが、タバコの味は皆無だった。楽しみが目の前から消えた。カビたタバコを原住民にあげたらパパイヤ1個・バナナ1、2本を黙ってくれた。

ここマニラでは数日の滞在、目的地はまだ聞かされていない。目的地に行くための船を待っているそうだ。フィリピンは島々であり、各要所に配置するにも、数少ない船での輸送でなかなか思うようにはいかなかったようだが、やがて我が隊の出発となった。

船は内海の島々を縫って進む。バシー海峡での事があったので、特に静かに感じる。海の水も透明度が高い。穏やかそのものだ。翌日眼前に大きな島が見えてきた。港には船が何隻か停留している。誰かがセブ島であろうと言っていた。

停泊の僅かな時間を利用して、町へ三々五々散って行く者、岸辺で魚釣りをする者と、各自が束の間の休息を思い思いに楽しんだ。

やがて再びの乗船。目的地はネグロス島であると、ここで初めて聞かされた。

島々を縫ってゆく船のエンジンの音のみが海いっぱいに拡がってる。いつの間にか天空に月が浮き上がって冴え輝いて海辺に光と影を投げかけている。

船はゆっくり進んでいき、やがて前方に黒く大きい島が現れた。上官のダミ声で下船準備が告げられた。無事に航海が終わり、生きて下船できる事に安堵した。

ネグロス島に上陸

ネグロス島バコロドに夜間上陸。港には軍用トラックが数台待機していた。トラックがどこをどのようにして走ったか分からないが、一本の道路をうねりながら、やがて駐屯地とおぼしき場所のゲートを潜って入った。宿舎とは思えない大きな建物だった。すでに駐留している兵隊達が広場の前で、待っていたぞという感じで、笑顔いっぱいで迎えてくれた。

バケツで我々の前に水が運ばれてきた。最初に口にしたものが「甘い」と奇声をあげた。我々は思いもよらぬ砂糖水での接待を受けたのだ。内地にいる頃は、すでに砂糖などは配給制度でなかなか甘味品を口にする事はなかった。砂糖に蟻とはまさにこの事だ。喉を鳴らしながらのひと時であった。説明によれば、ここは砂糖工場や島でできた砂糖の集荷場所でもあり、砂糖は占領品の付属物でもあった。

部隊と合流した事で心に安らぎを覚えたのか、久々に足を伸ばして床についた

近々特に戦況が悪化しつつある不安の中、我々と新鋭機18機がこの島に来たことは、言うなれば援軍だ。在来の兵隊達は心強く思ったのであろう。しかし我々は内地より船に乗って運ばれていたため、戦いの戦況など何一つ分かっていなかった。

出発までの残った時間、在来兵が内地の様子やら内地の何県出身か等を尋ね、同県人であれば同郷のことを聞いては話に花を咲かせている。時間があまりないためか、機関銃のようになにかを尋ねてくるが、言葉が交錯しており、何を言っているのかはよく分からなかった。

【フィリピン・ネグロス島】

駐屯地に着く

当初はここが我々の駐屯地かと思ったのだが、どうやらここからが本来の目的地へ向けての出発だったようだ。トラックが兵を満載にして動き出す。右に左に揺られながら凹凸が各所ある道だ。日本軍が爆撃したものだろうか、破損を簡易舗装したのだろうか。道路が波打っている場所もあり蛇行しながら延々と続く。

約2時間位は要しただろうか、右手に飛行場が見えてきた。左手はヤシ林でその先は海が見える。飛行場の片隅に長屋風の簡単な兵舎が見える。屋根はヤシの葉と竹でできているニッパハウスだ。昼間は南島の陽が容赦なく照りつける。板壁の囲いは二段棚の物入があるだけ。天井もなくニッパが上手に編んだのが見えるだけ。

サトウキビ畑が目の前の飛行場の滑走路と平行して果てしなく延びている。この兵舎でこれから先何年過ごすのだろうか?門司港を発って幾日経っただろうか?

我々より先に門司港を出港した戦団と、我々より1週間遅れて出港した戦団、いずれもバシー海峡で輸送船2隻が米軍潜水艦により撃沈。マニラ港より我々より10日遅れで出発した小隊もバコロド港に着くまでに敵機の急襲を受けて船もろとも沈み、辛うじて若干の兵が他の船に助けられたと聞いた。

我が部隊は運がよかったのだ。バシー海峡での襲撃も、あの台風ハリケーンも切り抜けて、今ここに在る。

隊長訓辞があった。戦況は緊迫している。ここもいつ空襲があるか分からない。同じフィリピンの島々で日本軍の飛行場が次々と敵襲に遭っているとのことだ。制空権を確保する為、島々に散在する日本の航空基地をつぶしに攻めてきていると。しかし島に着いて日も浅いため、この村の様子も、島全体も、また日本の戦局も皆目分からなかった。

兵舎の裏にはにわか作りの流し台がある。その上に細い水道パイプが走っている。この流し台ですべての炊事・洗濯・洗面を賄うのだ。風呂はドラム缶が2つ、囲いなどあるはずもない。

海の反対側には、手前はシライ山、後ろはマンダラカン山と呼ぶ山々が連なっている。その裏手には反日分子やフィリピン兵が逃げ込んでいるそうで、彼らは集落の一般人の中に潜み、ゲリラ活動要員として満を持して待っているとか。よって、憲兵が目を皿のようにして内偵しているらしい。この飛行場は集落まで1km足らずだが、危険は常に潜んでいることは違いなかった。

毎日のように自らを鼓舞するため、露営の歌を歌ったものだ。

「いくさする身は かねてから 捨てる覚悟でいるものを 鳴いてくれるな 草の虫 東洋平和の為ならば なんの命が 惜しかろう」

…この頃までは、まだ悲壮感はなかった。

敵機襲来

その日は、雲一つない快晴だった。

島の東方向から複数の飛行機の爆音が聞こえてくる。友軍機か?いや、友軍機が着く情報は入っていない。兵が思い思いに兵舎から外へ飛び出した。その時、隊長が避難令を下した。「なるべく飛行機や兵舎から離れた草むらに身を沈めるように」と。

飛行機の爆音は大きくなる。我々はただ、草むらの中に息を潜め、爆音のみに耳を傾けている。爆音はなお一層大きくなり、空間を圧するというか揺さぶられるというか我々は初めて大編隊を見た。言いようのない興奮を覚えた。

しかし編隊は上空を無事通過していった…。

狐につままれた感じで草むらから這い出て、過ぎ行く敵機を眺めていたら、先の編隊が再びこちらへ向かってきた。今度は前より高度を低くしてきたかと思ったとたん、先頭の数機の編隊が襲撃してきた。目の前の飛行機が砕かれ、弾け飛び散ったと同時に爆弾の破裂音が地響きを立て、土けむりが舞い上がった。それが繰り返し続く。

最初の米軍機の機銃掃討から始まり爆弾投下まで、どのくらいの時がたっていたであろうか。暫くして日本の地上部隊の反撃が始まった。飽くなき反撃だったが、いつしか音が絶えてしまった…。

我ら整備隊は飛行機の整備が任務であり、武器は持たない。そのため敵兵と戦うことはせず、狭い防空壕の中に避難し、緊張しながら息をのんで見ていた。戦地に来て初めて体験する、壮絶な戦いだった。

やがて敵機が高度を上げて東へ去っていった。最後尾の一機が後尾より煙を吐きながら二転三転して高度が下がっていくのが見えた。これを見た我らは一斉に豪から這い出て、両手を上げ奇声を上げて喜んだ。敵機に損害を与えたのだ。しかし、残念ながら受けた被害の方が甚大で、実態は敵のほぼ思いのままの攻撃だった。我が軍の飛行機は、ほぼ壊滅。そして兵舎も壊滅してしまった。

今夜は寝る場所を変え野営だ。明朝は早々部落へ戻り、空き家を探し、ヤシ林一帯に散在する民家と交渉だ。

壊滅的被害、そして孤立

その後も、米軍は断続的な空襲を定期的に敢行してくる。既に対空部隊も緒戦で敗れていた。飛行場の飛行機も爆撃空襲で破損し、修理不能なまでのダメージを受け、再出撃できる飛行機は皆無に等しく消滅したも同然だった。

ネグロス島は日本軍が航空要塞を構築しており、米軍が手痛い損害を被るだろうと日本兵は信じていたが、実際には、毎日の爆撃で穴だらけになった飛行場群に焼け残りの飛行機が若干藪影に隠されているだけであった。日本最高の新鋭機が全滅し、残る飛行機は旧式のものばかりで、それも僅か数える程度だ。我々独立整備隊は飛行機の整備が本業だが、その飛行機もほとんどなくなり、手足をもぎ取られたも同然である。もはや敵の侵攻に反撃する手立てはない。

この時点で日本本土からの全ての兵器や食料その他物資の輸送は完全に断たれ、我々は完全な孤立状態となった。この場所で手をこまねいては、いたずらに兵の損害につながるとし、山の奥へ移動することになった。言うなれば退却だ。山の奥深くジャングルへ逃れるのだ。

ジャングルへ

我が中隊には数丁の鉄砲しかない。各自の唯一の兵器は腰の帯剣のみ。首脳陣の方針は、今後それぞれの部隊を集結して長期戦に備え、山懐深くに入り発電機を造り飛行機の残骸を再生し、「手りゅう弾や山砲を作る」という。首脳陣の真意は別にあったとしても、あまりに遠大なる構想だ。頷きはするも、果たしてこのひっ迫した戦況の中、しかも山中にてこれが実現可能だろうか?

移動が決まると、飛行場周辺やあちらこちらに散乱する破壊され放置されていた飛行機の残骸を手ごろに集めて運ぶことになった。飛行機の機関砲など使えるものは取り外し携帯できるように、やぐらを組んで取付け、弾丸も可能な限り運ぶことになった。

この移動に当たって、我が中隊の兵隊にも戦利品(米軍から奪い取った)の小銃と弾丸がそれぞれ手渡された。小銃を手にすると少しばかり勇気と安心感が湧いてくる。

もちろん、食料の米・塩・缶詰・他諸々、一切残すことなく運ぶ手はずになった。我が中隊にはトラックは一台もない。梱包され山積みされている物資を一見しただけでうんざりした。これを我々が山奥まで運ぶのに幾日を費やすのであろうか。現人員では一回では運びきれない。繰り返しても数日を要するだろう。

最初の集積地目指して、山奥の密林の中へ荷物とともに行軍が始まった。ノルマは日に二回と定められ、一回目は朝涼しいうちに出発することになった。早朝、朝露を踏みしめての出発である。

背のうの紐が両肩にずしりと重くのしかかり、今まで重労働や重量物を背にした事のない自分にはこたえる。しばらく歩いていると、汗がシャツの袖先まで濡らす。午後の運びになると足が重くなる。山裾がそこに見えているが、なかなかたどり着けない。重い荷物が足の運びの邪魔をする。足場の悪い道なき道を喘ぎながらの運搬である。

道は自然と登り勾配となる。一回目の運搬では兵隊同士の会話もあったが、二回目の午後の運搬になると、遅れる者小休止する者あり、会話もほとんどなくなった。健脚で強靭な体力の持ち主と非力な者との体力の差がでてくる。集積地も間近だと自分を励まし、荷物の下に手をあてがいながら足を踏ん張る。

ある時、耳をつんざくばかりの轟音と地鳴りが聞こえた。腹まで響くような振動だ。背中の荷物を放り出して地に伏せた。その素早さには我ながら驚いた。しばらくして、海上の敵艦から発射された大砲の炸裂音だと分かった。よもや艦砲射撃までして迫ってくるとは予想外だったが、この一発だけだったようだ。

最初の集積場までの運搬は三日を費やし、予定より遅れた。皆、体力の消耗と空襲の恐怖とで疲労の色が濃くなってきた。この山の行く手に平坦な道はない。山の背を這い登って進む。むき出しの肌は傷だらだ。湿っぽい樹林の中を行くとき、足や首回りが痒くなった。ヤマビルがいつの間にか何匹となくへばりついて血を吸っている。

川の流れの音が聞こえる。久しぶりに見る川である。流れが急な川をつたない足取りで渡り進む。清冽な冷たい水だ。苔むす石に腰を下ろし、しばしの憩いをとった。残り少ないタバコを半分に折って、おもむろに火をつけ大きく吸い込む。タバコの煙がゆっくり流れる。全身に吹き出ていた汗が一気に乾いていく。ヤマビルに吸われた傷を水で洗い体を拭くと、すがすがしい気分になった。

ある日、山の頂上付近で敵の兵隊と遭遇し、鉄砲での撃ち合いとなった。米兵ではなく、オーストラリア兵だったと後に聞いた。

疲労困憊

日々募る疲労、やがて栄養失調により脚気になる者が続出した。足の甲が亀の背のように腫れはじめ、病の進行に伴い腫れは上部に移行。関節までくると歩行困難となり足が丸太のように腫れ上がる。もはや荷物の運搬はおろか、己の体の移動さえままならず、杖を借りねばならぬほどの有様だ。軍医はいないので、衛生兵の判断で運搬業務からの離脱。残りの者にかかる負担は当然だ。

また時を同じくして、大腸炎や赤痢に罹る者もでてきた。自分も大腸炎に罹り激しい腹痛に襲われ、ある時は20回近い下痢が続いた日もあった。「ここで死んでたまるか」と己を叱咤激励、自分との闘いだった。唯一の薬クレオソートでどうにか下痢も止まり、回復したのは幸いだった。21歳という若さが、命を引き延ばしてくれたようにも思えた。

皆の疲労の色が濃くなっていく。とうとう自力での歩行が困難になってしまった兵は、そこに置いて行かざるを得なかった。

隊長がそっと、そういった兵士に手りゅう弾を手渡すのだった…。

この頃には、もはや己の身の回りの物と食料のみの運搬となっていた。缶詰類もかなり食いつぶし、量も減ったが、運ぶ者も少なくなった。夜はタバコの葉っぱを下に敷いて寝た。米はおかゆにして食べた。ウシガエルを捕まえてきては、ひっくり返し腹を裂いて火にあぶって食べたりもした。ジャングルの中では、毎日食べる事に懸命だった。

それでも、我々は進んだ。敵兵との銃撃戦により散って行った戦友、歩行困難になり自ら命を断った戦友達の、屍を乗り越えながら…。

参考:脚気(かっけ)

ビタミンB1が慢性的に不足することで発生する栄養障害病で、正式名称は『チアミン欠乏症』。全身のむくみ、下半身の倦怠感やしびれ、進行するにつれて動悸、息切れ、麻痺症状が発生、更に悪化すると心不全や末梢神経障害を引き起こし、場合によっては死に至る。

戦時中の兵士は白米を重視しており、副食の摂取が十分ではなかったため、主食に偏った食事が原因となって、脚気患者が大量に発生した。

終戦へ

ある日、中隊長が我々に告げた。

それは予想もしない、信じられない言葉だった。

「戦争は終わった、日本は降伏した。」

その後「〇月〇日に山を下りるように」と次の連絡があり、我々は山を下り投降した。広場には米兵が一列に並んでいた。その後は米軍の言うなりだった。我々も一列に並ばされ、拳銃・小銃・弾丸・剣など、持っていた全ての武器を置くよう命じられた。武器を置いたとたんに感じた身軽さは、今でも忘れられない。

やがて、レイテ島のタクロバン捕虜収容所に輸送され、背中に「PW」(Prisoner of Warの略)と刻印された作業服を着せられた。収容所からの脱走兵の見張り番は、米軍に雇われたフィリピン人だった。ジャングルの中では、あれほど食べることに精一杯の日々だったのに、ここでは食事をたっぷりと与えられたのだった。

そして、昭和21年12月、ようやく日本へ帰国。3年足らずの徴兵生活が終わった。

参考:ジュネーブ条約

戦争や武力紛争においても人道的な原則を尊重するための国際的な枠組みを提供するために国家間で合意された国際条約。国際社会全体の信頼と平和を促進する役割を果たしている。

1864年に最初の条約が採択され、その後、追加の条約が1929年、1949年に改訂され、現在のジュネーブ条約は1949年に採択された4つの条約から成り立っている。

捕虜の保護は、その中でも特に重要な側面とされていて、以下のとおり、

・人道的に扱われる権利を有し、暴力、脅迫、侮辱、または公然の軽蔑から保護される。

・食事と衛生管理、適切な医療を受ける権利が確保される。

・特定の状況下で、法的な手続きを受ける権利を持つ。

といったように、同国の兵士と同等に保護しなければいけないという「捕虜の待遇に関する条約」があり、米国はこの条約を遵守していた。

第二次世界大戦時における日本では、表向きは条約遵守という形で署名をしたが、軍部らの反対、条約の認知度の低さ、捕虜管理が可能な状況ではなかったこと等、複数の要因により、実態としては遵守されていなかった。

▼ 永野さんと担当者の長編対談インタビュー掲載 ▼

▼『広報きたもと令和7年8月号特集 編集後記』はこちら ▼

Case.02 本土での体験 『静岡大空襲 ~燃え落ちた母校~』

寄稿者:匿名希望 (86歳)

私は1938年(昭和13年)生まれで86歳です。私は母方の実家である静岡県静岡市で戦争体験をしました。今から80年前、私が7歳の時にあったことをお話しします。

空襲の始まり

昭和20年6月19日、静岡大空襲がありました。家は爆弾の炎で焼かれ、母は4歳の弟を背負い、7歳の私を10歳の姉が手をひいて、大勢の人々の中を逃げました。

空からは照明弾(しょうめいだん)という周りを照らすための爆弾が落ちてきて、その後、焼夷弾(しょういだん)という爆弾が無数に落ちてきました。町の中から安倍川橋を渡って向う岸まで逃げたのですが、みんな先を急いでいて、歩みが進まず大変でした。

爆弾は次々と落ちてきて、目の前で倒れてゆく人、防火用水という火を消すための水を溜めてある入れ物に入って亡くなっている人などを見ながら、やっとのことで安倍川の向う岸に辿り着くと、4月に入学したばかりの校舎が焼け落ちてゆくのが見えました。一晩肩を寄せ合って過ごし、朝になって見渡すと、町全体が焼け野原になっていました。

参考:静岡大空襲

昭和20年6月19日深夜から20日未明にかけて、旧静岡市(現 静岡市葵区・駿河区)が受けた空襲。

マリアナ諸島から来襲した米軍第314航空団の大型戦略爆撃機"B-29"137機により、3時間余りで焼夷弾13,211発が投下され、死者約1,952名、負傷者約5,000名、焼失戸数約30.000戸の被害となった。

空襲の後、焼け野原となった静岡市街に米軍機が飛び交い、

- 「早く降伏すれば贅沢ができる」の文字

- 御馳走の写真

が印刷されたビラ(伝単)をばら撒いたという。

この静岡大空襲を含め、静岡市は昭和19年から終戦までに、合計26回の空襲を受けている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

【爆撃予定都市が記載された、B-29がばら撒いた爆撃予告ビラ(伝単)の一部】

空襲の恐怖と隣り合わせの生活

4月に入学して、上級生に手を引かれながら学校に通っていた時も、敵の飛行機が来ると、地下室のように穴を掘って作った防空ごうの中に逃げ込むような日々で、食べ物も着る物もない生活でした。戦争は人々の命を奪い、自然や建物を破壊します。病気になっても、かかる医者もいませんでした。

毎日、空襲警報の「敵機来襲」という声がラジオから流れてくると、いつでも逃げることができるように服を着たままで寝ていました。電気も明りがもれないように、黒い布で覆われていました。

戦争が無ければ生まれなかった、家族との別れ

私の父は戦争に行き、台湾の高雄港というところで艦砲射撃に遭い、帰ってきませんでした。家に帰ってきた遺品は、白木の箱に1枚の紙が入っているだけでした。

第二次世界大戦では、大勢の人が亡くなりました。叔父さん、叔母さん、両親きょうだいを亡くした人がたくさんいました。

参考:高雄港 (たかおこう)

台湾の南端に位置する港湾で、日本統治時代において近代港湾として開発された。対米軍戦備、燃料供給、給水のための重要拠点として機能した基地であり、高雄湾を防衛するために高雄要塞が建設された。

昭和19年、台湾沖航空戦において空襲に遭い、多数の船舶が撃沈されたうえ、沈没船による航行障害や港湾設備の破損・機能停止に陥りながらも、終戦直前まで防衛に努め、昭和20年3月、要塞廃止となった。

現在は、世界12位の物流取扱量を誇る、台湾を代表する港湾として機能している。

戦後、現代にかける想い

戦争が終わって、日本には憲法9条というものができて、戦争をしないと決められ、日本は今、平和が守られている中で暮らしていますが、世界では、ロシアとウクライナの戦いで爆弾により建物が壊され、多くの人々が逃げ惑ったり、亡くなったりしています。他にも、戦争をしている国、起きそうになっている国があります。

戦争は何一つ良いことはありません。

皆が互いを認め合い、話し合って、仲良く生活出来るように、これから大人になる皆さんが、平和で安心して暮らせるように願っています。

1人1人が心がけていけば、きっと安心して暮らせる平和を守ることが出来ると思います。

【静岡大空襲当時の様子】

Case.03 県内での体験 『熊谷空襲体験記』

寄稿者:石井 宏 さん (北本市荒井在住・86歳)

"夜"が"昼"と化す、衝撃の光景

それは、私が6歳だった昭和20年、翌15日終戦となることを知る由もなかった8月14日の深夜のことである。

突然「起きろ!逃げろ!」と言われ飛び起きた。外はサイレンがけたたましく鳴り習き、まるで昼間のような明るさで、いつもとは全く異なった緊迫感があった。

夜の闇を昼間に変える照明弾が炸裂した後、木と紙で出来た家々を油と火で焼き尽す焼夷弾がシェルシュルシュルと音をたてて落ちてきた。沢山の人々が逃げていく道を避け、我が家に近接する熊谷女子高等学校の校庭に逃げ込んだのだが、ちょうどそこで、もう少しで2歳になる弟を背負った母の背中が燃え出してしまった。

大人達が消火作業をしている間に、私はふらふらと校門へ行き、目の前で2階建ての家が真っ赤な炎に包まれ、ゴーッと音をたてて焼け落ちるのを、心ここにあらずといった状態のまま見ていた。

突然、見知らぬ大人に手を引かれ、少し低い土地にある畑へと逃げ込んだ。少し離れた工場は、炎を吹き上げ然え続けていた。畑には、逃げ込んだ人達があちこちに固まって身を寄せ伏せていた。

突然、1人の大人が「おっかねぇ、おっかねぇ。死にたくねぇ、助けてくれ!」と大声を出した。すると、すかさず「うるせえ!黙れ!そんなでっけえ声を出すと敵に聞えるぞ!」と別の男が怒鳴った。

子供心に聞えるはずはないと思うものの、時に低空で飛んでくる米軍B-29爆撃機の操縦士には、もしかしたら聞こえるのかもしれない、と恐ろしかったのを覚えている。

参考:ボーイング B-29

第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で開発された長距離戦略爆撃機で、通称"スーパーフォートレス"(Bは"Bomber(爆撃機)"の略)。

1942年に開発され、1944年から米軍による実戦投入が開始された。機体の製造特徴から、他の爆撃機よりも高い高度(通常30,000フィート以上)を飛行することができ、敵の防空ミサイルや戦闘機からの攻撃を避けることができた。また、高速飛行・長距離航行・重い爆弾の搭載も得意としており、通常爆弾だけでなく、焼夷弾も投下可能な性能を持つ。

終戦直前に原子爆弾投下用として改修を施した特殊仕様の"Silverplate(シルバープレート)"と呼ばれる機体が開発され、広島・長崎への原爆投下に総数15機が投入された。終戦後にビキニ環礁で行われた米軍の核実験『クロスロード作戦』においても、B-29 Silverplate仕様が使用された。

【"超空の要塞"を意味する通称で知られる ボーイング B-29 "スーパーフォートレス"】

焼野原となった"熊谷"

何時の間にか空も静かになり、陽の先で明るくなってきた。その後、我が家が空襲に遭わず残っていたことが確かめられたため、皆して帰った。

我が家と隣家の間に焼夷弾が落ちたのか、その家を始め風下は全て焼け野原となっていた。この空襲で熊谷の市街地の3分の2が焼失し、266人もの死者が出たとのことである。もう1日早く終戦となっていればこうした惨事はなかったのにと残念でならない。

その後、市街地を流れる星川で亡くなった多くの人々を供養し、平和を祈願するための『星川とうろう流し』が、昭和25年から毎年8月16日に行われるようになった。

米軍の隊列

終戦後間もなく、熊谷大通り(現在の国道17号線)を、米軍の車両や戦車が、隊列を組んで事音を響かせながら深谷方面へ下っていくのを目撃した。

巨大な戦事で大砲を伸ばし、半身を出した米軍の兵隊は、前を見据え堂々として周囲を威圧していて、それを恐ろしく唖然として見ていた。

戦後の熊谷駅で見た、切ない光景

戦後数年間、熊谷駅には、片手、片足、両足等を失った傷病軍人が、戦闘帽をかぶり白衣を着て、ある人はひざまずき、またある人は松葉杖で身体を支えながら、アコーディオンを弾き投げ銭を乞う姿があった。

そうした人達を見るたびに悲しい気持ちになり、国のために生命をかけて戦った人達なのにと、子供心にも悔しく切なく思ったのを覚えている。

現在も続く戦争、平和に対する強い想い

戦争はごく当り前の日常生活を奪い取り、人としての心や人間性を失わせる。今も世界のあちこちで戦争が行われている。戦争の悲惨さ、理不尽さ、愚かさを再認識し、直ちに止めてもらたい。

平和の有難さ、尊さを思い、平々凡々でもごく当り前の生活が送れて、誰もが快適で幸せな日々暮しが続けられる世界でなければならないのである。

二度と戦争を起してならない。

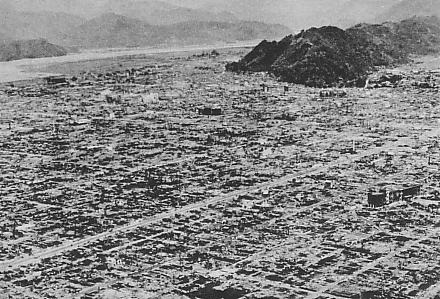

【空襲後に撮影された熊谷市街地・市内西部の石原地区。右上から左下を通る道路は中山道。】

Case.04 満洲での体験『神様の愛に支えられて』

寄稿者:故 石山 サエカさん(北本市栄・当時73歳)

平成19年9月11日に93歳で旅立った母が、73歳のときに書いた戦争体験記です。

皆様に読んでいただければ、母も喜ぶと思い、応募させていただきました。

四女 石山 和枝 さんより

はじめに

今年73歳になった私が、自分の体験したこの悲しい記憶を、子供たちのために残しておこうと、ペンをとりました。と言うのも、少しでも記憶のあるうちに、との心の焦りもあり、子供達がこれから色々な人生を生きるのに少しでも役立てば、との思いからです。

疎開の始まり

昭和20年8月5日だったと思います。一日一日と戦争が激しくなり、満洲国の首都である新京も戦火が危いとのことで、役所からの命令により、私たち親子4人(当時、長女5歳、次女4歳、三女2歳、夫は兵隊にとられていたためその場にはいませんでした)、見知らぬ人達と一緒に無蓋車に乗せられ疎開することとなりました。

あちこちに馬の糞、牛の糞のある狭苦しい車の中で身動きひとつできない苦しい旅立ちでした。汽車は北へ北へと止まることなく走り続けて、私たちが降ろされたのは北朝鮮の亀城(クソン)郡というところでした。その時はまだ戦争中だったので、駅長さんや学校の先生の温かい出迎えを受け、丁度夏休みだったこともあり学校へ収容されました。一日も早く平和な日々が来るのを祈りながら、毎日不安な生活でした。

参考:満洲国(まんしゅうこく)

昭和7年に成立した国家で、満洲事変により日本軍が占領した領土をもってつくられた。実質的に日本の植民地、傀儡国家と見做されている。満洲・蒙古(モンゴル)開拓のため、30万人を超える日本人の移民が開拓団として送り込まれた。

首都は新京(旧長春)。日本民族・満洲民族・漢民族・モンゴル民族・朝鮮民族の「五族協和」による「王道楽土」建設をスローガンとしており、清朝の皇帝を執政に迎え、昭和9年から帝制へ移行し、各大臣は満洲族で占められたが、実際には要職を関東軍司令官の日本人が掌握していた。

昭和20年8月、対日参戦したソ連軍に占領されたことで事実上消滅、完全占領前の8月17日に重臣会議により満洲国の廃止が決定され、翌日に皇帝が退位を宣言し、国家崩壊した。

【満州国の地図。面積は日本の約3.4倍である130万平方キロメートル。】

日本の敗戦

忘れもしません。8月15日、天皇陛下の玉音放送を聞いてからの私たちはみじめなものでした。日本は戦争に負けました。そんなことは嘘だと言いながら、皆、ひどく泣きました。悲しい泣き声でした。

日本が負けたと聞くや、日本式の神社は全部とり壊され、地元の人たちは口々にイルボン(韓国語で『日本』の意味)鬼と言っては踏みつけ、火を放って焼き払ってしまいました。恐怖と不安でただただ泣くのみでした。

学校から米倉庫へ…悲惨な疎開生活

そろそろ寒さをおぼえる9月の末、私たち何百人は学校を追い払われて、米倉庫に収容されました。床はコンクリートで、明かり採りの窓が上の方に3~4つあるだけの薄暗い所でした。私は新京から持ってきた丹前を敷いて3人の子供をしっかり抱きしめて寒さから守ってやりながら、亡き父母に助けてくださいと祈り続けていました。次々に病人が出ましたが、どうすることも出来ずに、じっと耐え忍ふだけでした。

参考:丹前

厚く綿を入れた防寒用の日本式の上着で、褞袍(どてら)とも呼ばれる長着の一種。綿の入った広袖の長着で、布地は派手な縞柄のものが多く、これを丹前縞という。また、厚手のウール生地で中綿の入っていないものもある。なお、綿入れ袢纏は羽織風の腰あたりまでの上着であるが、地方によってはこれを丹前あるいは褞袍と呼ぶこともある。

【丹前を着た人をモデルにした絵画。】

農家夫婦、『オモニ』との出会い

10月の末、倉庫からあちこちへ分散することになりました。私たち親子4人は、ある家の離れを借りることとなりました。農家だったため庭も広く、またその家の人達(御夫婦と男の子二人)がとても親切で優しい良い人でした。離れの部屋は四畳半でした。そこで、私より3歳くらい年上だった林田さんという男の子2人を連れている人と、あと3人は九州出身のとても美人できれいな独身女性で、合計大人5人、子供5人による、見知らぬ人達との生活が始まりました。大人は足を伸ばすこともできず、壁に足をつけて寝ました。くる日もくる日も、日本へ帰れる日のことを夢に見て過ごしました。

林田さんのお子さんはとても良い子で、私の子供たちと仲良くしてくださいました。たしか8歳だったと思います。私たち大人は働かなければなりませんが、幸い、農家だったため仕事をあれこれと貰えました。私が仕事から帰るまで、2歳の三女を5歳の長女と4歳の次女がお守りをしてくれました。私たちはなんとか食べることができましたが、町に分散した人たちは仕事がなく、毎日のように餓死する人が出ていました。一体何百人が亡くなったことでしょうか。「ご飯が食べたい」と言いながら息を引き取った人もいたそうです。胸の締めつけられる思いがしました。また、外へ出るとイルボンの鬼と言われて、あちこちから石がとんでくるといったこともあり、本当に悲しい日々でした。

そんなある日、とても悲しいことが起りました。林田さんの下のお子さんが病気になってしまいました。医者に診てもらうことも、薬を与えることもできず、成す術もなく亡くなられたのです。親にとってこれ程の悲しみがあるでしょうか。これも戦争に負けたからなのか、と悔しい思いでいっぱいでした。

私の2歳の三女は、丁度よちよち歩きの可愛い盛りでした。『オモニ(韓国語で「お母さん」の意味)』と『タルゲ(韓国語で「卵」の意味、本来の発音は「タルギャル」)』という朝鮮語を覚えては、「オモニ、オモニ」と懐くのです。また、卵を拾っては、「タルゲ、タルゲ」といって持っていくのです。皆に可愛がられて、オモニ(農家の奥様)にいつも色々な物をもらっていました。この娘だけはお腹を空かすということはなかったのです。

ある時、オモニが私に「奥さん、あの子をくれ。日本へ帰ってももう国はないのだから、子供が可哀想だ。私たちの子には女の子がいないから、大事にするよ」と提案されました。しかし私は「子供はどんなことがあっても連れて帰る、国がなくなっていれば皆で死ねば良い」と断り続けました。毎日のように「くれ、くれ」と言われると、あの娘はいつか取られるのではと不安が続きました。

もしもあの時、オモニの熱心さに負けてあの娘を置いてきたら、中国残留孤児の方々のように、悲しい運命が私たちの上にも起きていたことでしょう。

参考:中国残留孤児

満洲事変直後、満洲・蒙古開拓のため移民となった30万人を超える日本人開拓団のうち、第二次世界大戦終結時、旧ソ連軍の侵攻と関東軍の撤退により、旧満洲国(現在の中国東北部)に取り残され、主に終戦直後の混乱で親とはぐれたり、亡くなったために、中国人に育てられた、4000人以上に上る13歳未満の子供たちのこと。昭和47年の日中国交正常化を機に、多くの残留孤児が日本に帰国した。

物盗り、人さらい…恐怖の日々

ある夜のことです。地元の人が10人ほど来て「起きろ、起きろ」と言うのです。何事かと思えば、「井戸の中へ毒を入れられてはいけないので調べるのだ」という口実で皆を外へ出して、あれこれと欲しい物を盗っていきました。私たちは、立ち向かうこともできず動揺するばかりで、口情しさとうらめしさで涙が出るばかりでした。

また、ある夜、ソ連兵がジープで女性を連れさらいに来ました。美人は泣いても喚いても、有無を言わせず連れ去るのです。それを聞いていた私たちは、3人の美しい娘さんを何とか守らなければと、裏山へ逃がしました。外は闇夜ですから、見つかる心配はありません。

私と林田さんは子供を抱いて横になり、じっと息を殺して様子を見ていました。ソ連兵はライトで2人の顔を見ましたが、私たちのことはお気に召さなかったようで、何かをぶつぶつと言いながら帰っていきました。2人は顔を見合わせて笑いました。何とも言えない笑いでした。この時ばかりは美人に生まれなかったことを神に感謝したのです。本当に恐しい一夜でした。

韓国への脱出、過酷な逃亡の日々

昭和21年の8月。「皆、本部に集まるように」との班長さんからの知らせで、急いで行くと、皆が集まっていました。本部の局長さんのお話があり「いつまで経っても日本へ帰してくれる見通しがないので、ソ連兵に見つからぬようにしてなんとか韓国まで行くことにしよう」と言うのです。各班長がくじを引くことになりました。その結果、幸いにも私たちは一番に出発することが決まりました。皆で手を取り合って、踊り上がって喜びました。3日後に本部へ集合することになり、急いで帰り支度をして山を下りることになりました。

私は最後に「優しかったオモニ!子供を大切にしてくれにオモニ!ありがとうオモニ……本当にありがとう」とお礼を言って、農家の一家と別れました。

8月10日。見知らぬ人達がざっと50名余り集いました。私たちを連れて帰ってくださる班長さんは60歳くらいの優しそうな人で、終戦後1年目にして、やっと日本へ帰る夢が叶えられるような気がしました。昼はソ連兵に見つかると殺されるかも分からないので、暗くなるのを待って出発し、歩くことにしました。助け合い、労わり合い、山、また山、延々と続く細い道を、ある時は命綱だけを頼りに……。

「皆しっかり歩け、下は崖だぞ落ちるな」「若い者は年寄りの手を取ってやれ」血のにじむような班長さんの声を聞きながら、私もリュックサックの上に3歳の三女を乗せ、2人の子はひとりの女性(以後「A子さん」と呼称)に手を引かれて歩きました。雨に濡れては乾き、乾いては濡れて、着ている服はボロボロになっていました。昼は木の蔭で隠れ、夜は草原で寝ました。

犠牲になった人々、"母"として感じたやりきれない思い

疲れてフラフラになってきた、歩き始めてから7日目のことです。ドドドドッーという音がしました。おばあさんが足を滑らせて落ちたのです。「おばあちゃんが落ちたよ、おばあちゃんが落ちたよ」という声を聞き、私たちは一瞬びくっとしましたが、どうすることもできず、助けることは出来ませんでした。許してくださいと手を合わせ、皆泣きながら、それでもなお歩き続けたのです。

暫くして「子供が死んでいる」と、若い母親の悲痛な声がしました。穴を掘る道の具も無いため埋めることもできず、木の根にそっと寝かせて落葉をかけ、皆で手を合わせましたが、「この子はカラスの餌食になるのだろうか……」と誰かに言われた時の、あの奥さんの顔を、同じく母親であった私は今でも忘れることができません。

次々とお年寄りや幼な子が死んでいきました。今度は自分の子が……と、死神に襲われるような気がして恐ろしい気持ちでいっぱいになり、心の中でいつも神様にすがっていました。

韓国へはいつ着くのでしょう。歩いても歩いても到着する気配もありません。いつまで歩き続ければよいのでしょうか。リュックの中の食糧はもうありません。子供たちの服も農家の人に芋や栗と交換してしまったため、ほとんどありません。これからどうなるのだろう、いつもいつも不安は付きまといました。

野原の草を食べました。川の水も飲みました。子供の靴は破れ、血の滲んだ足をさすってやりながら、可哀想で可哀想で堪らなくなり、子供をギュッと抱きしめては、「がんばろうね」と言って泣きました。長女と次女、2人の子供はジーッと私の顔を見て、泣いてはいけないのだと子供心に思ったのでしょう。何かをぐっと堪え、我慢している様子でした。くる日もくる日も痛い足を引きずって、大人と一緒に6歳と5歳の幼な子が懸命に歩いて……。私にはどうしても、亡き父母の霊が娘2人を守りながら、一緒に歩いてくれているのだと思えてなりませんでした。

トウモロコシ畑、命がけの逃走劇

お腹が空いてどうすることもできなくなったある夜、3~4人でトウモロコシを盗もうということになり、暗くなるのを待ってトウモロコシ畑に忍び込みました。ところが、地元の人は畑が荒らされるのを見越して2~3人で棒を持って見張り番をしていたのです。そんなこととは知らず、トゥモロコシに手をかけたとたん、「ドロボウ、ドロボウ」と言ってこちらを追いかけてきました。びっくりして暗間の中を死に物狂いで逃げました。あの時の恐怖を思い出しては、時々夢に見てうなされることもありました。

ついに見えた"旅の終点"、そして奇跡の出会い

歩きに歩いて、何十里歩いたのでしょう、何日歩いたのでしょう、ただただ夢中で歩いた先に、ふいに私たちの目前に高い山、北と南の境界が見えたのです。

「この山を越えれば韓国だ、やっと着いたぞ……。明日、朝早くこの山を登ることにする。今から良く休んでおいてくれ」班長さんの大きな声に、私はやっと着いたのだとホッとしましたが、腹と背中がひっついているようでした。死神がいつも、私たち親子を狙って隙あらばと待ち構えているようにも感じました。

これからどうなるのだろう。あの山を越えることができるだろうか。途中で力つきて死ぬのではなかろうか……色々なことを考えて朦朧とした時です。ガサガサと音がして、腰の曲がったお婆さんが杖をついて現われ、栗の入ったごはんをおむすびにして、5つ持ってきて私たちに「食べろ、食べろ」と言うのです。私は夢を見ているのではあるまいかと思い、声も出ませんでした。この人は神様ではないのか?とても人間とは思えません。私たち親子は、ここでもまた助けられたのです。3人の子は貪るように夢中でおむすびを食べました。これでなんとかあの山を越えることができると、私は有難くて手を合わせて拝みました。

夜が明け始めました。これから三里の山を越えるのです。ある限りの力をふりしぼって、私は3歳の三女を背負い、2人の娘をA子さんが手を引いてくださいました。A子さんのおかげで、自分も娘たちも山を越えることができたのです。

人の情に助けられて、はたまた神様に守られて、一歩一歩、日本へ向って歩み続け、暗くなった頃、ついに山の頂上に辿り着きました。もう殺されることはありません。皆、誰も彼も大声をあげて泣きました。いつまでも、いつまでも、泣き声は山を木霊して、日本の国に届けとばかりに……!

しかし気が付いた時には、50名余りの人が32名になっていたのです。こんな悲しいことがあるでしょうか。道すがら、1人欠け、2人欠け、無念を抱えて犠牲になった人たちは、さぞ戦争を恨んだことでしょう……。

避難民収容所での顛末、そして再びの奇跡

夜も明け、私たちは韓国の避難民収容所へと歩き始めました。歩いてはまた歩き、やっと義政府(ウィジョンブ)市に着くことができました。テントがいくつも張ってあり、あちこちから避難民が集まってきました。そこで肉の缶詰をもらいました。皆、空腹なので夢中で食べました。

義政府市に着いて2日目、三女が高熱を出しました。一難去ってまた一難、死神はまだ私たち親子にくっついてきたのです。医者もなく薬もなく、どうすることをできません。そこで不意に私は家を出る前にオモニがくれたニンニクを思い出し、藁をも掴む思いで、それを小さく噛んでは口に入れてやりました。不思議なことにそれが効いたのでしょうか、3日目頃から熱が下がったのでした。またしても神様に助けられたのだと、今でも私は信じています。

汽車での門出、三度の奇跡…そして日本へ

一週間後、私たちは汽車に乗せられ、釜山(プサン)市へと出発しました。ある駅で止まった汽車の窓からぼんやりと駅弁を売っている人を見ていると、20歳くらいの若い駅弁売りさんが近づいてきて「奥さん、お腹すいた?これ食べなさい」と言って、折2つをくださったのです。私は驚きながら、名前を聞くことを忘れているのにも気付かずに、何度も何度も頭を下げました。

すると、汽車の中にいた子供達の目が、一斉に私に注がれました。自分の子供だけに食べさせることは、なぜか心が咎めて許しませんでした……。少しずつ、本当に少しずつ、皆に分けてあげました。高粱(コーリャン)の入った薄っぺらなパンではお腹の足しにはなりませんが、これを1日3個だけ、これが私たちへの配給だったのです。

参考:高粱(コーリャン)

日本では『モロコシ』『タカキビ』、世界的には『ソルガム』『ミレット』と呼ばれるイネ科の一年草。主に食用穀物として、また飼料、高粱を原料とした蒸留酒である「高粱酒(コーリャン酒)」の原料として栽培されている。 熱帯・亜熱帯地域でも栽培可能で、乾燥に強いのが特徴。

【たわわに実った高粱。高さ1.5~3メートルにもなる背の高い植物である。】

生きていること、神様への感謝を込めて

そして、汽車は動き出しました。

私たち親子がここに辿り着くまでに、いろいろな人に出会い、いろいろな出来事に巡り合いました。人の情に助けられ、神様の愛に支えられて……そうして、私たちは日本へと引き揚げることができ、ようやく母国の土を踏むことができたのです。

私が今なお不思議に思うのは、6歳と5歳の幼な子が、大人と一緒に歩いて帰って来られたこと。お腹を空かし、泥水を飲み、生のジャガイモを噛じり、野草を食べて生きながらえていたにもかかわらず、病気にもならずここまで辿り着けたことはまさに奇跡。私は目に見えない神様の力が、私たちを母国日本へ連れ帰ってくださったのだと信じています。戦後の苦難を乗り越えてこられたのも、神様の愛に支えられたからこそだと思っているのです。

今日も神様に手を合わせ、一日一日を大切に生きています。

感謝の心を忘れず、本当にありがとうございますとお礼を言いながら。

※原則、寄稿者の文体を保って掲載しておりますが、一部、市職員により加筆修正及び参考注釈を行っております。

更新日:2025年08月15日